榫卯是驚艷千年的中國美,卻被一個日本人用到了極致。

作者:卓昊裝飾 瀏覽量:次 發布時間:2017年08月17日

榫卯是驚艷千年的中國美,卻被一個日本人用到了極致

榫一卯之間,

一轉一折之際,

凝結著中國幾千年傳統文化的精粹。

榫卯(sǔn mǎo),是古代中國建筑、家具及其它器械的主要結構方式,是在兩個構件上采用凹凸部位相結合的一種連接方式。凸出部分叫榫(或叫榫頭);凹進部分叫卯(或叫榫眼、榫槽)。

中國古代,榫卯結構即用在建筑領域也用在家具領域。中國的木建筑構架一般包括柱、梁、枋、墊板、衍檀、斗拱、椽子、望板等基本構件。這些構件相互獨立,需要用一定的方式連結起來才能組成房屋。中國家具把各個部件連接起來的“榫卯”做法,是家具造型的主要結構方式。

被稱為“巧奪天工”的中國古典智慧,是中國傳統木藝的靈魂,誕生在7000多年前的河姆渡新石器時代,是比漢字更早的民族記憶。在中國古代,曾出現過很多采用榫卯結構建造而歷經千年不倒的建筑傳奇。作為中華民族獨特的工藝創造,榫卯結構也蘊含了古人的哲學智慧。

榫卯是極為精巧的發明,這種構件連接方式,使得中國傳統的木結構成為超越了當代建筑排架、框架或者剛架的特殊柔性結構體,不但可以承受較大的荷載,而且允許產生一定的變形,在地震荷載下通過變形抵消一定的地震能量,減小結構的地震響應。

而正是利用了榫卯這種特殊的結構,

在瑞士蘇黎世有這樣一座房子,

從外觀看它就是一座普通的現代建筑,

通透的玻璃幕墻一掛到底。

但當人們走入其中,

無不被其精妙的結構、工藝征服。

梁、柱、檁等房屋的主體結構,

全部用木材架構,

這在看慣了鋼筋混凝土的西方人眼中,

簡直就是一座建筑奇跡!

再看細節,

用的竟是幾千年來

中國傳統的榫卯結構!

作為中國古建筑精髓的榫卯結構,中國早在7000年前就發明并開始應用,各個構件之間的結點以榫卯相吻合,構成富有彈性的框架,不需要一顆釘子,就能造出異常堅固,傳承幾百甚至上千年的房子。

而這種工藝在傳到日本后,

被日本工匠一代代傳承改進,

稱為“河合繼手”。

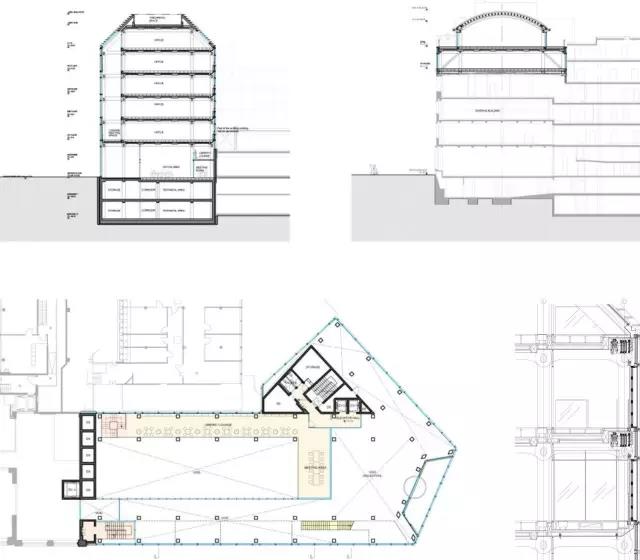

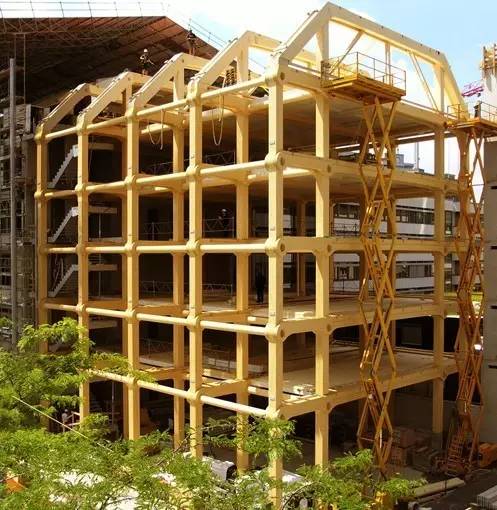

瑞士這座Tamedia:媒體大廈, 就是由熟稔“河合繼手”的 日本建筑師坂茂設計完成。 在敲定設計方案的基礎上, 他用近2000m3的循環再生的云杉木, 打造出每一個部件和榫卯結構。 由于各個木質部件緊密結合在一起,萬一出現地震、火災等情況,就有可能因為一個部件的損毀,導致大面積坍塌,為了避免這種情況,獨特的梁、柱設計讓受力更加均勻合理,一定程度上保障了建筑的穩固。 實心木材的防火性可以滿足當地消防要求。 為了抵抗冬季的嚴寒, 建筑采用了雙層玻璃表皮。 玻璃空腔起到保溫隔熱的作用, 從而降低大樓的運營成本。 而在實際的建造過程中, 工人只需將組合好的部件, 按圖紙組裝在一起, 大大降低了施工成本 以及對環境的污染。 他還創立了非盈利組織VAN團隊, 為世界各地災后提供臨時避難所。 易于搭建的輕盈“紙建筑”提供庇護, 也成了他的個人標志。 這樣像魔法似的僅用木頭 就搭建起如此一座宏偉的建筑, 讓眾多不懂榫卯結構的外國人不可思議, 世界再一次見證了“河合繼手”的神奇。 但很多國人看后卻深感悲哀, 7000多年的榫卯 如今卻只能靠日本人“發揚光大”。 外國人提起榫卯, 想到的也是日本的古建筑。 甚至有人批評中國人將傳統工藝拋在了腦后,盲目追尋西方先進建筑的腳步,用鋼筋混凝土澆筑出一座座毫無特色的建筑,把人擠壓在了無生氣的空間里,完全失去了建筑工藝之美與人文關懷。 這也正與建筑師坂茂 提倡的建筑責任與人文精神相契合, 而他的責任從來不是說說的。 每次世界各地發生大的自然災害, 他總是第一時間跑到災區, 不眠不休地為災民建造房屋。

來源:東方手藝人公眾號;如涉及版權請告知,我們對文中觀點保持中立,僅供參考、交流之目的。

上一篇:關于工裝裝修的注意事項

下一篇:綠植長在墻上,個性又省地方!

- 株洲辦公裝修公司從什么方面判斷2021-06-01

- 益陽辦公空間設計要小心哪些問題2021-05-31

- 辦公樓設計方案應該怎么選可以信2021-05-29

- 株洲辦公室設計裝修該如何進行操2021-05-28

- 瀏陽辦公室裝修包含的具體內容有2021-05-27

- 衡陽辦公設計公司是否價格都會非2021-05-26

- 株洲辦公室室內裝修怎樣展現奢華2021-05-25

- 常德辦公室裝潢有哪些小技巧2021-05-24

- 如何選擇益陽辦公室裝飾公司2021-05-22

- 衡陽辦公設計要明確哪些具體要求2021-05-21